EDV und EVA

Was bedeutet EDV?

Was bedeutet EDV?

Die Abkürzung EDV steht für Elektronische Datenverarbeitung und meint die elektronische Erfassung, Bearbeitung, den Transport sowie Aus- und Wiedergabe von Daten. Zur Erledigung dieser Aufgaben benötigt man Programme (Software) welche auf entsprechenden Geräten (Hardware) ablaufen.

Aufgaben der EDV im Detail

- Datenerfassung bzw. Dateneingabe

Physikalische Sensorwerte (z. B. Tastendruck auf einer Tastatur, Mausklick, Sprachbefehl über ein Mikrofon, ...) werden so in Daten umgewandelt, dass ein Computer diese verarbeiten kann. - Datenverarbeitung

Die erfassten Daten können je nach Wunsch bearbeitet werden. Die hierzu erforderlichen Berechnungen werden im Computer vom Prozessor durchgeführt. - Datenausgabe

Die vom Computer verarbeiteten Daten können an Menschen, Maschinen und Speichergeräte ausgegeben werden. Damit Menschen die Daten interpretieren (verstehen) können, leitet der Computer die Daten an Ausgabegeräte (z. B. Display, Drucker, Lautsprecher, ...) weiter.

EDV mit Computern

Das zentrale Gerät bei der elektronischen Datenverarbeitung ist der Computer ([lat.] computare: berechnen). Er ist ein elektronisches Hilfsmittel, das uns nahezu überall im Alltag durch seine Berechnungen unterstützt. Neben den üblichen Geräten zu Hause oder am Arbeitsplatz ist heute in allen Bereichen des täglichen Lebens Computertechnik anzutreffen:

- Smartphones

- Tablets

- Smart-TVs

- Navigationsgeräte

- Spielekonsolen

- Geräte zur intelligenten Steuerung des Hauses

- Fertigungsroboter (z. B. in der Automobilindustrie)

- Geldautomaten

- uvm.

Aufgabe

Finde drei weitere Beispiele für Geräte, in denen Computertechnik vorkommt.

Das EVA-Prinzip

Die Aufgaben von EDV-Systemen (s. oben) kann man auch als grundlegendes Prinzip der Informationsverarbeitung verstehen. Dieses lässt sich in drei Stufen einteilen:

► Eingabe ► Verarbeitung ► Ausgabe

Man spricht daher auch vom so genannten "EVA-Prinzip".

Das EVA-Prinzip am Beispiel eines Menschen

► Eine Schülerin hört die Frage des Lehrers: "Was ist 25 + 300?"

→ Eingabe: Die Sinnesorgane geben Signale zum Zentralnervensystem weiter.

→ "Eingabegeräte" des Menschen: z. B. Augen, Ohren, ...

► Die Schülerin denkt über die Frage nach und errechnet das Ergebnis

→ Verarbeitung: Die Signale werden im Gehirn verwertet.

→ "Verarbeitungsgerät" des Menschen: Gehirn

► Die Schülerin nennt das Ergebnis: "325!"

→ Ausgabe: Das Gehirn leitet Signale durch Nerven zu den entsprechenden Muskeln.

→ "Ausgabegeräte" des Menschen: z. B. Mund, Hände, Beine, ...

Das EVA-Prinzip - Beispiel aus der Computerwelt

► Die Schülerin gibt die Rechenaufgabe des Lehrers über die Tastatur in die Zelle eines Tabellenkalkulationsprogramms ein: "= 25 + 300"

→ Eingabe

→ Eingabegeräte am Computer: z. B. Maus, Tastatur, Mikrofon, Touchscreen, ...

► Der Computer / das Programm errechnet das Ergebnis

→ Verarbeitung

→ Verarbeitungsgeräte am Computer: Prozessor, Arbeitsspeicher

► Das Programm zeigt das Ergebnis am Bildschirm an: "325"

→ Ausgabe

→ Ausgabegeräte am PC: z. B. Display, Drucker, Lautsprecher

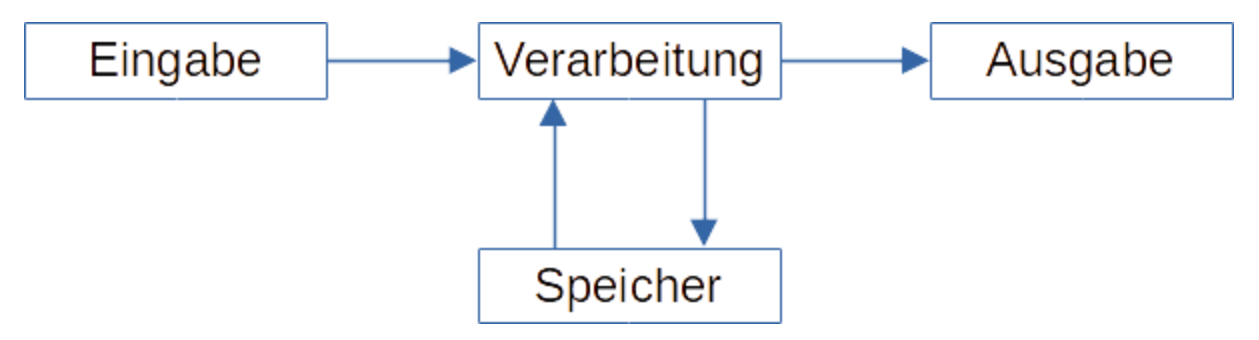

EVA + S

Die drei Komponenten des EVA-Prinzips werden oftmals um die Funktionalität des Speichers ergänzt.

Während des Verarbeitungsprozesses können Daten vom Speicher gelesen und auf den Speicher geschrieben werden:

Aufgabe

Entscheide für folgende computergestützte Ereignisse an einer Supermarktkasse zu welcher Stufe des EAV+S-Prinzips sie gehören:

- Mit einem Strichcodeleser werden die Artikel des Kunden erfasst und an die Computerkasse übertragen.

- Je gescanntem Artikel wird der Preis aus dem Speicher der Computerkasse abgerufen.

- Der abgerufene Preis wird zur bereits bestehenden Summe addiert.

- Die Endsumme des Einkaufs wird für die spätere Endabrechung in der Computerkasse gesichert.

- Die Einzelpreise der vom Kunden gekauften Artikel und die Rechnungssumme werden auf einem Kassenbon ausgedruckt.